[ Page principale | Nouveautés | La Bible | la Foi | Plan des sujets | Études AT | Études NT | Index auteurs + ouvrages + sujets ]

HISTOIRE DE LA BIBLE EN FRANCE

ET FRAGMENTS RELATIFS À L'HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA BIBLE

Daniel LORTSCH, Agent général de la Société Biblique Britannique et Étrangère

Préface de M. le pasteur Matthieu LELIÈVRE

1910

Le texte publié par Bibliquest contient tout le livre original, hormis quelques illustrations, la partie relative au colportage, des remerciements et un sonnet de R.S. ; les errata, corrections et additions publiés à part et séparément, ont été pris en compte. Bibliquest partage la plupart des opinions de l’auteur, mais pas toutes.

Partie 5 : Histoire de la Bible en Europe : Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne

Table des matières :

Retour à la table des matières générale de l’Histoire de la Bible de D. Lortsch

25.1.1.1 Saint Patrick, Sainte Brigide, Saint Finian, Saint Colomba

25.1.1.3 La mort de Bède le vénérable

25.1.1.4 Alfred le grand, Aldred, Alfric, Orme

25.2 La Bible en Allemagne : La version de Luther

25.3.2 Les premières Bibles imprimées

25.3.3 La version protestante — Diodati

25.3.5 La Bible en Italie au dix-neuvième siècle

25.4.1 Jusqu'au seizième siècle

25.4.2.1 La Polyglotte de Complute et la Bible de Ferrare

25.4.2.2 La Réformation et la Bible

25 La Bible hors de France

25.1 La Bible en Angleterre

25.1.1 Aux premiers siècles

25.1.1.1 Saint Patrick, Sainte Brigide, Saint Finian, Saint Colomba

Dans les premiers efforts missionnaires dont la Grande-Bretagne fut l'objet, la diffusion des Écritures eut sa grande place.

Saint Patrick a été, comme on sait, au cinquième siècle, l'apôtre de l'Irlande, et en est resté le patron. Les catholiques irlandais se doutent peu, sans doute, de l'usage que leur patron faisait de la Bible. Partout où il allait, il s'efforçait de laisser un exemplaire des «Sept livres de la loi» (le Pentateuque, Josué, les Juges), ou des «Quatre livres de l'Évangile». «Il lisait la Bible aux gens, dit Joceline, son historien catholique, et la leur expliquait pendant des jours et des nuits sans discontinuer». Dans les deux écrits que l'on possède de lui, «La Confession» et «l'Épitre à Coroticus», qui comptent à eux deux moins de sept cents lignes, on ne trouve pas moins de cent quarante-six citations bibliques proprement dites, sans compter les allusions. On conserve au collège de la Trinité, à Dublin, le Nouveau Testament dont se servait saint Patrick.

Sainte Brigide, au sixième siècle, répandait au milieu de tous, dit son historien, Cogitosus, la très saine semence de la Parole de Dieu.

Saint Finian, un autre apôtre de l'Irlande, qui vécut au sixième siècle, fonda l'abbaye de Clonard, et y établit une école, où il enseignait les Écritures. Les enseigner, les copier, les répandre, c'était sa vie. Le nombre des étudiants, à Clonard, s'élevait à trois mille. Un historien dit que les savants sortaient de Clonard aussi nombreux que les soldats grecs des flancs du cheval de Troie. Parmi les élèves de saint Finian il y eut des abbés, des évêques, des missionnaires fameux, par exemple saint Kiéran, saint Comgall, saint Colomba. De là son surnom de «Précepteur des douze apôtres de l'Irlande».

C'est Saint Colomba, le fondateur du couvent d'Iona, sur les rivages de l'Écosse, qui, au sixième siècle, apporta l'Évangile en Angleterre. Au septième siècle, le paganisme avait disparu de la grande île. Le premier effort pour traduire en anglo-saxon les Écritures, que l'on n'avait eues jusque-là qu'en latin, date de la fin du septième siècle. Cette traduction fut entourée de circonstances extraordinaires, comme si Dieu avait voulu clairement montrer que sa volonté était de faire donner sa parole au peuple en langue vulgaire.

25.1.1.2 Le vacher-poète

Certain soir, il y a plus de douze cents ans, vers la fin du septième siècle, à l'abbaye de Whitby (Yorkshire), un jeune vacher saxon sortait tout triste de la salle ou s'égayaient ses maîtres et ses compagnons. Ceux-ci, la harpe à la main, s'exerçaient à tour de rôle à chanter sur divers sujets en quelques vers d'un rythme simple, qu'ils improvisaient. Mais Caedmon — c'était le nom du jeune pâtre — ne savait pas faire des vers, et quand la harpe lui fut présentée, découragé, il se leva, et rentra chez lui, c'est-à-dire à l'étable de l'abbaye. Il se jeta sur sa couche, l'amertume au coeur, et s'endormit. Soudain, pendant son sommeil, il lui sembla voir son étable illuminée d'une lumière céleste, au milieu de laquelle se tenait Celui, qui six cents ans auparavant, était né dans une étable.

«Chante, Caedmon, lui dit-il, chante-moi un chant.

- Je ne peux pas chanter, répondit tristement l'enfant, et c'est parce que je ne puis pas chanter que je suis ici.

- Et pourtant, tu me chanteras quelque chose!

- Que chanterai-je donc?

- Le commencement des choses créées».

Et tandis que Caedmon écoutait, une puissance divine descendait sur lui, et des paroles qu'il n'avait jamais entendues surgissaient devant son esprit (*). Et la vision disparut. Mais la puissance reçue demeura, et, au matin, quand le Saxon sortit d'auprès de ses vaches, il était poète.

(*) Voici ces paroles :

Il faut maintenant célébrer la parole du royaume des cieux, la puissance du Créateur et les pensées de son esprit, les oeuvres du Père glorieux, et dire comment lui, le Seigneur éternel appela à l'être chaque-merveille. Il créa d'abord le ciel comme un toit pour les enfants des hommes, lui le saint Créateur; puis il fit surgir la terre pour les hommes, la demeure terrestre de la race humaine, lui le Dieu éternel, le Seigneur, le Tout-Puissant.

Voici, jusqu'aux mots «le Saint Créateur», le morceau en anglo-saxon:

Nu scylun hergan hefaenricaes uard,

Metudaes maecti and his modgidanc

Uerc uudurfadur, sue he uundra gihuaes

Seci dryctin or astelidae.

He aerist scop aelda barnum

Heben til hrofe halec scepen.

Hilda, l'abbesse, entendit raconter cette histoire extraordinaire. Elle prit un manuscrit latin de la Bible et traduisit pour le jeune garçon une des histoires sacrées. Le jour suivant, Caedmon l'avait reproduite en un beau poème, qui fut suivi d'un autre, puis d'un autre, car l'esprit de la poésie se développait au dedans de lui. Ravis, l'abbesse et les frères l'écoutaient. Reconnaissant la grâce que le Seigneur lui avait faite, ils l'invitèrent à renoncer à son occupation séculière et à entrer dans la vie monastique. Depuis ce jour, le vacher de Whitby se voua avec enthousiasme à la tâche qui lui avait été dévolue dans la vision (*). «D'autres frères, dit l'historien qui rapporte ces faits, Bède, essayèrent de composer des poèmes religieux, mais nul ne pouvait lutter avec lui, car il n'avait pas appris l'art de la poésie des hommes, mais de Dieu». En paroles solennelles, enflammées, qui ont été conservées, il a chanté pour le commun peuple la création du monde, l'origine de l'homme, toute l'histoire d'Israël, l'incarnation, la passion, la résurrection de Jésus-Christ et son ascension, les terreurs du jugement, l'horreur de l'enfer et la félicité du royaume du ciel».

(*) La Realencyclopädie d'Herzog, dans sa dernière édition, considère ces faits comme historiques. «Comme Bède, dit ce savant ouvrage, est né avant la mort de Caedmon et vivait non loin de l'abbaye de celui-ci, on peut considérer comme digne de créance ce qu'il nous raconte du poète».

Ces chants n'étaient pas des traductions, mais des paraphrases. Ces paraphrases avaient au moins cet avantage que les gens du peuple pouvaient les apprendre par coeur et s'en entretenir dans leurs demeures. Elles ont une place d'honneur dans l'histoire de la Bible, car c'est par elles que, pour la première fois, les Écritures ont été données au peuple anglais dans sa propre langue.

La première moitié du siècle suivant vit paraître les premières traductions en anglo-saxon des Écritures.

25.1.1.3 La mort de Bède le vénérable

Par une belle et calme soirée du mois de mai de l'an 735, au couvent de Jarrow, sur la Tyne, un vieux moine, couché dans sa cellule, se mourait. Auprès de lui étaient trois jeunes gens. L'un le soutenait, un autre lisait, le troisième écrivait.

Ce vieillard se nommait Bède. La postérité l'a surnommé Bède le Vénérable. C'était un grand savant. Il avait traité de toutes les matières : physique, astronomie, histoire, médecine. Des centaines d'étudiants se groupaient autour de lui. Pour l'histoire primitive de l'Angleterre, il est encore aujourd'hui une autorité. Mais l'étude qui le passionnait par dessus toute autre, c'était celle de la Bible. Et au moment où il allait exhaler son dernier souffle, il travaillait encore à la traduction de l'Évangile selon saint Jean. Un de ces jeunes gens lui lisait le texte latin, et l'autre écrivait sous sa dictée la traduction en anglo-saxon. «Je ne veux pas, disait-il, quand je serai parti, que mes enfants lisent des mensonges, ou qu'ils travaillent en vain».

«Notre père et maître, que Dieu aimait, raconte un de ses disciples, avait traduit l'Évangile selon saint Jean jusqu'à ces mots «Qu'est-ce que cela pour tant de gens?» lorsqu'arriva la veille de l'Ascension. Il commença alors à être très oppressé, et ses pieds enflaient, mais il dictait toujours. «Hâte-toi, disait-il à son scribe. «Je ne sais pas combien de temps je tiendrai — ou combien tôt mon maître va m'appeler d'ici». Toute la nuit, il demeura éveillé, ne cessant de rendre grâces. Dès que le matin de l'Ascension parut, il nous pria de continuer avec toute la hâte possible le travail commencé».

L'auteur de cette lettre continue à décrire les alternatives de travail et de repos qui se succédèrent pendant toute la journée. Quand vint le soir, comme le soleil couchant dorait les vitres de sa cellule, le vieillard, de son lit, dictait d'une voix faible la fin de l'Évangile.

«Il n'y a plus qu'un chapitre, maître, dit le scribe, non sans anxiété. Mais cela devient bien pénible pour vous de parler?

- Non, dit Bède, c'est facile! Prends ta plume et écris vite». Malgré les larmes qui l'aveuglaient, le jeune homme écrivait toujours,

«Et maintenant, père, dit-il au bout d'un moment, il ne reste plus qu'une phrase!»

Bède dictait toujours.

- «C'est fini, maître! s'écria le jeune homme, levant la tête, tandis qu'il écrivait le dernier mot.

- Ah! c'est fini, répéta le mourant. Eh bien, aide-moi à me placer près de cette fenêtre, où j'ai si souvent prié». Lorsqu'il y fut : «Maintenant, dit-il, gloire soit au Père, au Fils, au Saint Esprit!» Et, avec ces paroles, sa belle âme entra dans l'éternité.

Y eut-il jamais, sur aucun champ de bataille, une mort plus belle, plus héroïque, que celle-là? Une auréole divine n'enveloppe-t-elle pas les traductions de Bède, comme les paraphrases de Caedmon?

25.1.1.4 Alfred le grand, Aldred, Alfric, Orme

Au neuvième siècle, paraît un nouveau traducteur, c'est un roi, Alfred le Grand (849-901), le seul roi d'Angleterre auquel la postérité ait décerné le titre de grand. Il traduisit en anglo-saxon le Décalogue, les psaumes et la prière dominicale.

Au dixième siècle paraissent deux traducteurs, Aldred, qui traduisit les Évangiles, et Alfric, qui traduisit le Pentateuque, Josué, les Juges, Esther, Job, et une partie des Rois. Un moine, Orme, mit les Évangiles en vers. Puis, au quatorzième siècle, paraît Wiclef.

25.1.2 La Version de Wiclef

C'était un jour du mois de mai de l'année 1378. Une auguste assemblée de moines, d'abbés, d'évêques, était réunie au couvent de Blackfriars, à Londres, pour prononcer le jugement de John Wiclef, le curé de la paroisse de Lutterworth. On attendait la sentence, quand soudain retentit un cri de terreur : un grondement étrange s'est fait entendre, les murs du couvent sont ébranlés. C'est un tremblement de terre. Tous pâlissent. Les éléments se liguent-ils avec cet ennemi de l'Église? Faut-il interrompre le procès? «Non! s'écrie d'une voix de tonnerre l'archevêque Courtenay. Ce cataclysme ne fait que présager la purification du royaume. Il y a dans les entrailles de la terre des vapeurs funestes qui ne s'échappent que par les tremblements de terre. Ainsi nos maux ont pour cause des hommes comme celui-ci. Il faut un tremblement de terre pour nous en débarrasser!»

Qu'avait donc fait cet homme? Il avait osé s'attaquer à la corruption de l'Église, il avait dénoncé les messes, les indulgences, comme une fraude gigantesque. Mais surtout, il avait traduit l'Écriture en langue vulgaire, «la rendant accessible, dit un chroniqueur contemporain, aux laïques et aux femmes comme elle l'était aux clercs, si bien que la perle de l'Évangile est foulée aux pieds par les pourceaux».

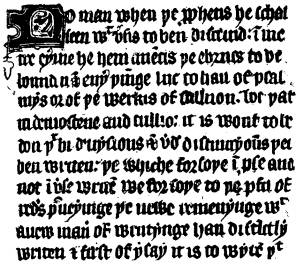

Extrait d'une des préfaces de la Bible de Wiclef.

L'enseignement de Wiclef fut condamné, et lui-même excommunié. Il retourna dans sa cure de Lutterworth, et reprit son travail, aidé, pour l'Ancien Testament, par son élève et ami Nicolas Hereford, jusqu'à ce que la Bible entière fût traduite, pour la première fois, dans la langue vulgaire de l'Angleterre (1382).

Le pape Grégoire XI ne lança pas moins de cinq bulles contre Wiclef. Mais son oeuvre n'en fut pas entravée.

Non seulement Wiclef traduisit la Bible, mais il chargea des hommes pieux et zélés de parcourir l'Angleterre avec des exemplaires de sa traduction. Partout où ils le pouvaient, à la ville et à la campagne, dans la rue, sur les grandes routes, dans les marchés, dans les maisons, ces prédicateurs-colporteurs lisaient et expliquaient l'Écriture. Un grand nombre furent ainsi gagnés à l'Évangile, dont, sous le sobriquet de Lollards, ils furent les témoins, préparant ainsi les temps nouveaux. Wiclef, on le voit, a bien mérité d'être appelé «l'étoile du matin de la Réformation».

Wiclef s'attendait à mourir de mort violente, de la main de ses ennemis, mais Dieu en disposa autrement. Le dernier dimanche de l'année 1384, il était agenouillé devant l'autel, quand il tomba frappé de paralysie. Il mourut le dernier jour de l'année, sans avoir recouvré l'usage de la parole, «Dieu montrant clairement par là, dit un écrivain catholique, que la malédiction prononcée contre Caïn tombait sur lui».

Quelque temps après sa mort, une pétition fut adressée au pape Urbain VI pour demander que le corps de Wiclef fût exhumé de la terre bénite et enterré dans un fumier. Le pape, pour son honneur, refusa. Mais quarante ans plus tard, par ordre du concile de Constance, les os du réformateur furent déterrés, brûlés, et ses cendres jetées dans un cours d'eau voisin.

«Le ruisseau, dit un historien, Thomas Fuller, les porta dans l'Avon, l'Avon dans la Severn, la Severn dans la mer d'Irlande, et celle-ci dans l'Océan. Ainsi les cendres de Wiclef sont un emblème de sa doctrine, qui est maintenant répandue dans le monde entier».

La version de Wiclef est faite sur la Vulgate. C'est sa faiblesse. Néanmoins elle est remarquable, et plusieurs de ses expressions se retrouvent dans la version anglaise actuelle. Elle fut extrêmement répandue, malgré son prix formidable. On payait très cher quelques pages seulement. On donnait une charge de foin pour avoir le droit de la lire pendant un certain temps une heure par jour.

Et il en coûta souvent de la lire. Plus d'un de ses lecteurs fut brûlé avec deux exemplaires de cette Bible interdite suspendus à son cou, un par devant et un par derrière. Ses possesseurs furent traqués comme des bêtes sauvages. Des hommes et des femmes furent exécutés pour avoir appris à leurs enfants la prière dominicale en langue vulgaire.

Quatre ans après la mort de Wiclef parut une édition révisée de son oeuvre. Cette révision est due à Richard Purvey, élève de Wiclef, un «homme tout simple», comme il se désigne lui-même, mais qui s'assura le concours «d'hommes sérieux et avisés».

170 exemplaires de la Bible de Wiclef ont survécu à la persécution et aux années. On voit par là avec quelle abondance elle fut répandue (*).

(*) Voici, dans la traduction de Wyclef, le commencement du second chapitre de saint Matthieu.

Therefore whanne Jhesus was borun in Bethleem of Juda, in the dayes of King Eroude : lo, astronomyens camen fro the eest to Jerusalem, and seiden, Where is he that is borun King of Jewis ? for wehan seen his steere in the eest, and we are comen for te worschipe hym.

25.1.3 La Version de Tyndale

En 1483, la même année que Luther, naissait, dans le Gloucestershire, William Tyndale. Il fit à Oxford de brillantes études. Il connaissait sept langues, l'hébreu, le grec, le latin, l'anglais, l'italien. l'espagnol, le français, et parlait, dit-on, chacune de ces langues de telle façon qu'on aurait pu croire que c'était sa langue maternelle. À l'université, il rencontra Érasme, qui avait depuis peu achevé la publication du Nouveau Testament grec. Tyndale devint promptement familier avec ce livre merveilleux. Sans doute, il l'étudia tout d'abord en savant. Mais il y trouva bientôt un intérêt supérieur. Comme Luther, et presque en même temps que lui, il lut et relut la Parole divine, et en fut remué jusque dans le fond de son être. Incapable de garder pour lui le trésor qu'il avait découvert, il exhorta les prêtres qu'il rencontrait à faire une étude personnelle de l'Écriture. Un jour, dans la chaleur d'une discussion, il fit sursauter tous ceux qui l'entendirent par une déclaration mémorable, à l'accomplissement de laquelle il consacra dès lors sa vie. «Il vaudrait mieux, disait son adversaire, nous passer des lois de Dieu que de celles du pape». Sur quoi Tyndale se leva, et s'écria, indigné : «Je défie le pape, et toutes ses lois, et si Dieu me prête vie, je ferai qu'en Angleterre le jeune garçon qui pousse la charrue connaisse l'Écriture mieux que le pape!»

Comme l'évêque de Londres, Tunstall, était un ami des lettres, Tyndale lui demanda la permission de travailler dans son palais et sous son patronage à la traduction du Nouveau Testament. Mais l'évêque, plus ami du grec classique que du grec du Nouveau Testament, répondit qu'il n'avait pas de place dans son palais, et qu'il lui conseillait de chercher ailleurs. Un négociant de Londres, Humphrey Monmouth, reçut Tyndale chez lui, et le jeune savant put, une année durant, se consacrer tranquillement à sa tâche.

Les rapports qu'il eut pendant cette année avec les ecclésiastiques de la cité lui montrèrent clairement que quiconque troublerait ces hommes dans leur repos n'aurait aucune pitié à attendre d'eux. Il voyait des gens emprisonnés et mis à mort pour avoir lu ou possédé les écrits de Luther. Il n'ignorait pas qu'une traduction de la Bible en anglais serait considérée comme autrement dangereuse que les livres du réformateur allemand. «Ce n'était pas seulement dans le palais de l'évêque, dit-il, mais encore dans toute l'Angleterre, qu'il n'y avait pas de place pour s'essayer à une traduction des Écritures».

Mais Tyndale n'était pas homme, après avoir mis la main à la charrue, à regarder en arrière. Il avait résolu que cette nouvelle invention, l'imprimerie, servirait à répandre la Parole de Dieu parmi le peuple, et il avait, sereinement, calculé la dépense. S'il fallait l'exil pour atteindre son but, il l'accepterait joyeusement. En mai 1524, il quitta, pour ne plus le revoir, son pays natal. Il se rendit à Hambourg, et là, souffrant de la pauvreté, constamment en danger, le vaillant exilé travailla à sa traduction, et si diligemment, que l'année suivante nous le trouvons à Cologne, confiant à l'imprimeur les feuilles de son Nouveau Testament in-4.

Une grande déception l'attendait. Il avait bien gardé son secret, et il espérait que dans quelques mois sa traduction serait répandue en Angleterre à des milliers d'exemplaires. Mais au moment même où il était tout entier à l'espoir, un message précipité vint l'arracher de chez lui, et le jeter, à moitié fou, chez son imprimeur. Saisissant toutes les feuilles sur lesquelles il put mettre la main, il s'enfuit de la ville. Des ouvriers imprimeurs trop bavards avaient éveillé les soupçons d'un prêtre du nom de Cochlaeus. Celui-ci, en les faisant boire, leur arracha leur secret, et sut ainsi qu'un Nouveau Testament anglais était sous presse. Plein d'horreur devant cette conspiration, «pire, pensait-il, que celle des eunuques contre Assuérus», il informa aussitôt les magistrats, et demanda que les feuilles fussent saisies. En même temps, il envoyait un messager en Angleterre pour avertir les évêques du danger. De là la consternation de Tyndale et sa fuite précipitée.

Avec ses précieuses feuilles, il se réfugia à Worms, où l'enthousiasme pour Luther et pour la Réformation était alors à son comble. Là, il vint enfin à bout de son dessein, et publia, en un format in-4, à trois mille exemplaires, le premier Nouveau Testament complet imprimé en anglais (1525). Puis il alla s'établir à Anvers et se mit à la traduction de l'Ancien Testament. Ayant achevé le Pentateuque, il mit à la voile pour Hambourg afin de l'y faire imprimer. Mais il fit naufrage et perdit presque tout ce qu'il possédait, en particulier ses manuscrits! Il put toutefois, sur un autre navire, achever son voyage, et arriva à Hambourg, où, aidé par un M. Coverdale, il refit sa traduction du Pentateuque. Il rencontra Luther à Wittemberg. Puis il revint à Anvers. Ceci se passait en 1529. Nous avons un peu anticipé. Revenons à 1525.

Après la publication de son Nouveau Testament, mis au courant des agissements de Cochlaeus, et n'ignorant point que les volumes seraient épiés avec un soin jaloux, il fit imprimer à trois mille exemplaires une seconde édition, plus petite, in-8, plus facile à cacher, et prit aussitôt ses mesures pour expédier en Angleterre sa dangereuse marchandise. Dans des caisses, dans des barils, dans des balles de coton, dans des sacs de farine, les volumes partaient, et, malgré toute la vigilance exercée dans les ports, un grand nombre arrivèrent et furent répandus au près et au loin dans le pays.

Les Nouveaux Testaments de Tyndale causèrent une commotion extraordinaire au sein du clergé. Le Nouveau Testament de Wyclef, quoiqu'il fallût des mois pour le copier et qu'il coutât fort cher, avait déjà causé pas mal de trouble. Et voici que ces volumes imprimés se déversaient dans le pays par centaines, et à un prix accessible à tous!

Des agents spéciaux surveillaient étroitement tous les ports. Souvent ils saisissaient les précieux volumes. Ceux qui les avaient fait pénétrer dans le royaume étaient arrêtés et condamnés à faire pénitence. On les faisait monter à cheval, la figure tournée vers la queue de leur monture, chargés d'exemplaires du livre prohibé, dont on les enveloppait par devant et par derrière, ou qu'on suspendait à leurs vêtements, et on les conduisait ainsi au bûcher où, de leurs propres mains, ils devaient jeter ces volumes.

Ainsi, ou autrement, des milliers d'exemplaires furent brûlés. On en brûla notamment à Londres, devant la cathédrale de Saint Paul, «comme un sacrifice de bonne odeur au Tout-Puissant». Tyndale ne se laissait pas émouvoir. Il savait qu'avec la machine à imprimer il pouvait défier tous ses ennemis. «Ils brûlent le Livre, écrivait-il : je m'y attendais. Et dussent-ils me brûler moi-même, si la volonté de Dieu est qu'il en soit ainsi, je dirais la même chose».

Il était de toute évidence qu'on ne pouvait pas empêcher les Nouveaux Testaments de Tyndale de pénétrer dans le pays. Alors l'évêque de Londres eut une idée lumineuse. Il demanda à Augustin Packington, un négociant qui était en relations d'affaires avec la ville d'Anvers :

«Que penseriez-vous d'acheter tous les exemplaires de ce Nouveau Testament qui sont au-delà du détroit?

- Monseigneur, répondit Packington — qui était un ami secret de Tyndale, si tel est votre bon plaisir, je puis vous aider sans doute plus qu'aucun autre négociant de l'Angleterre. Si seulement votre Seigneurie veut payer les volumes — car j'aurai de l'argent à débourser — je crois pouvoir vous assurer que vous aurez tous ceux qui ne sont pas encore vendus.

- Maître Packington, dit l'évêque — il croyait mener Dieu par le bout du doigt, ainsi que s'exprime un chroniqueur, quand c'était le diable, il le vit bien plus tard, qui le tenait par le poignet — faites hâte, procurez-moi ces livres. Je vous donnerai avec plaisir ce qu'ils coûteront, car ce sont de méchants livres, et je suis résolu à les détruire tous et à les brûler devant l'église Saint-Paul».

Quelques semaines plus tard, à Anvers, Packington cherchait et trouvait Tyndale, dont il savait que les ressources étaient fort réduites.

«Maître Tyndale, lui dit-il, je vous ai trouvé un bon acquéreur pour vos livres.

- Et qui donc? demanda Tyndale. — L'évêque de Londres.

- Mais si l'évêque veut ces livres, ce ne peut être que pour les brûler

- Eh bien, qu'importe? D'une manière ou de l'autre, l'évêque les brûlera. Il vaut mieux qu'ils vous soient payés, pour vous permettre d'en imprimer d'autres à leur place».

Et l'affaire fut conclue. L'évêque eut les livres, dit le chroniqueur, Packington eut les remerciements..... et Tyndale eut l'argent (*).

(*) Il y avait là une ruse de guerre. S'explique-t-elle chez ceux qui l'emploient, comme le recours à la contrainte en matière religieuse chez les hommes du seizième siècle, par le fait qu'on ne croyait pas devoir user de ménagements vis-à-vis de l'erreur! En tous cas, serviteurs de la vérité absolue, nous ne pouvons approuver le procédé de ces hommes jouant au plus fin avec leurs adversaires. Mais nous devons raconter les faits tels qu'ils sont.

«Ainsi, disait Tyndale, j'aurai double profit. Je pourrai payer mes dettes, tandis que le monde s'indignera de voir brûler la Parole de Dieu, et le surplus me servira à corriger mon Nouveau Testament et à le réimprimer, et j'ai la confiance que le second sera de beaucoup meilleur que le premier».

En effet, Tyndale corrigea son Nouveau Testament, le fit réimprimer, et les volumes arrivaient dru en Angleterre. L'évêque envoya chercher Packington.

«Comment est-ce, lui demanda-t-il, que les Nouveaux Testaments soient toujours aussi abondants?

- Monseigneur, répliqua le négociant, je crois que vous ferez bien d'acheter aussi les presses avec lesquelles on les imprime !»

- «Qui donc vous aide? demandait quelques mois plus tard un juge, Sir Thomas Moore, à un hérétique du nom de Constantin. Il y a par là-bas Tyndale, Joye, et beaucoup d'autres. Ils ne peuvent pas écrire sans argent. Qui donc vous aide?

- Monseigneur, je vous le dirai : c'est l'évêque de Londres. Pour brûler les Nouveaux Testaments, il nous a fait avoir tant d'argent qu'il a été notre principal appui.

- Par ma foi, dit Moore, je le crois. Je le lui avais bien dit!» Tunstall profita de la leçon. Au lieu d'acheter et de brûler le livre, il prêcha contre lui, à Saint-Paul, un sermon resté fameux, où il affirma qu'il avait trouvé dans ce Nouveau Testament deux mille erreurs. À la fin de son sermon, il jeta l'exemplaire qu'il tenait à la main dans un grand feu qui flamboyait devant lui. Moore soutint l'attaque. Tyndale y répondit avec indignation, et les amis de la Réformation, dont le nombre croissait en Angleterre, les réfutaient aussi, généralement avec succès.

Les ennemis de Tyndale étaient nombreux et puissants. Ils avaient juré sa perte. Un envoyé du roi, Vaughan, essaya de le persuader de revenir. Tyndale refusa. «Quelques garanties qu'il me donne, répondit-il, le roi ne pourra jamais me protéger contre les évêques, car ils croient qu'il ne faut pas garder la foi aux hérétiques». On s'y prit autrement : un ami de Thomas Moore, un clergyman du nom de Phillips, homme aux manières engageantes, travailla traîtreusement à gagner la confiance du trop peu défiant exilé, car «Tyndale était un homme simple, peu expert des finesses et des ruses du monde». Il accorda sa confiance à Phillips, lui prêta même de l'argent, et se refusa à partager les soupçons de son propriétaire. Un jour Tyndale invita à dîner, chez des amis qui l'attendaient, Phillips, qui était venu le voir. Pour sortir, il fallait suivre un long corridor étroit, où l'on ne pouvait marcher deux de front. Phillips, feignant force politesse, fit passer Tyndale le premier. À la porte étaient assis deux individus qu'il avait postés pour surveiller l'entrée. Par derrière, il leur désigna Tyndale, leur signifiant ainsi de se jeter sur lui et de le saisir. Un instant après, le pauvre Tyndale était empoigné et entraîné dans les donjons du château de Vilvorden. On raconte que ce misérable traître périt victime d'une maladie épouvantable : des vers le dévorèrent tout vivant.

Tyndale, emprisonné, languit dans le froid, dans la misère, dans les haillons. On a de lui une lettre au gouverneur où on lit : «Je prie votre Seigneurie, et cela par le Seigneur Jésus, si je dois rester ici pendant l'hiver, de demander au procureur d'être assez bon pour m'envoyer, parmi les objets qu'il a en ma possession, un bonnet plus chaud, car je souffre extrêmement d'un catarrhe chronique, qui empire beaucoup dans cette cave, et aussi un manteau plus chaud, car celui que j'ai est bien mince, et un peu de drap pour rapiécer mes guêtres. Mes chemises sont complètement usées».

Sa captivité dura un an et demi. Ses souffrances ne l'empêchèrent pas de rendre témoignage à son Sauveur, au contraire. L'historien Foxe dit qu'il fut le moyen de la conversion de son geôlier, de la femme de celui-ci, et d'une autre personne de sa famille.

Longtemps avant, Tyndale avait dit : «Si on me brûle, je m'y attends». Ce pressentiment se réalisa. Le vendredi 6 octobre 1536, sur un décret de l'empereur Charles-Quint, on le conduisit au bûcher. Il fut étranglé, puis les flammes réduisirent son corps en cendres. Au moment où le bourreau s'emparait de lui, il s'écria: «Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre!»

Tyndale ne vécut pas assez pour traduire toute la Bible. Mais il laissa en manuscrit des parties considérables (par exemple de Josué aux Chroniques) dont profitèrent ses successeurs.

Dans tout ce qu'il a traduit, son influence, comme traducteur, a été énorme. La version anglaise, dite autorisée, a retenu de lui 80 % dans l'Ancien Testament et 90 % dans le Nouveau. Mieux encore, la version révisée anglaise a souvent abandonné la version autorisée pour revenir à Tyndale! Le chapitre 15 de saint Luc, par exemple, et les cinq sixièmes de l'épître aux Éphésiens, sont à peu près identiques dans la version révisée et dans Tyndale.

On a pu à bon droit appeler Tyndale «l'apôtre de l'Angleterre». Deux exemplaires seulement de son Nouveau Testament subsistent, l'un au collège Baptiste de Bristol, l'autre à la Bibliothèque de Saint-Paul à Londres.

25.1.4 Depuis la Réformation

En 1535, paraît la Bible de Miles Coverdale. C'est la première Bible complète imprimée en anglais. Coverdale ne savait ni l'hébreu, ni le grec, mais il avait un très beau style.

En 1537, paraît par les soins de J. Rogers, un ami de Tyndale, une nouvelle Bible, the Matthew's Bible, la Bible de Tyndale complétée. Elle fut autorisée par Henri VIII, à la requête de Thomas Cromwell, lord chancelier, auquel elle avait été présentée par Cranmer. Comment Henri VIII, ce roi catholique, put autoriser cette Bible, l'oeuvre de l'hérétique Tyndale, est un mystère. Cela rappelle François 1er protégeant le traducteur et l'imprimeur de la Bible, Lefèvre d'Étaples et Robert Estienne, et persécutant les disciples de la Bible. Tyndale, sur le bûcher, s'était écrié : «Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre!» Un an ne s'était pas écoulé que cette prière était exaucée. Les yeux d'Henri VIII, en effet, s'ouvrirent assez pour qu'il permit à son peuple de lire la Bible en langue vulgaire.

En 1539 parut une nouvelle édition de cette Bible, The Great Bible, sans les notes et la préface de Tyndale, que plusieurs trouvaient trop protestantes. On en plaça, enchaîné à un pilier, un exemplaire dans chaque église. Un lecteur en faisant la lecture à haute voix au peuple assemblé. Souvent, dit-on, les enfants eux-mêmes écoutaient avec tant d'attention que, rentrés chez eux, ils pouvaient réciter une bonne partie de ce qu'ils avaient entendu.

Édouard VI succéda à Henri VIII. À son couronnement, en 1547 (il n'avait que dix ans), lorsqu'on lui présenta, pour prêter serment, les trois épées de l’État, il demanda : «Et la quatrième, où est-elle? — Quelle est cette épée, votre Majesté? lui fut-il répondu. — C'est l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu», répondit le jeune roi. Depuis lors les rois d'Angleterre, à leur couronnement, ont prêté serment sur la Bible.

En 1560, plusieurs de ceux qui avaient fui la persécution de Marie la Sanglante firent paraître, à Genève, The Geneva Bible. À l'avènement d'Élisabeth, les exilés revinrent, rapportant cette Bible avec eux. Elle joua un rôle au couronnement de la nouvelle reine. Parmi les figures symboliques qui ornaient le cortège, il y avait le Temps. Le Temps conduisait par la main sa fille, la Vérité. Il la présenta à la Reine avec tout le cérémonial voulu, et la Vérité tendit la Bible à la Reine. Celle-ci la reçut avec reconnaissance, la porta à ses lèvres, puis la serra sur son coeur aux applaudissements des assistants, qui voyaient avec raison, dans cette attitude, le gage d'une ère de liberté.

Mentionnons une traduction due aux évêques, The Bishops' Bible, qui ne fut jamais populaire, une autre due à un laïque du nom de Taverner, et la Bible de Douai-Reims, faite sur la Vulgate par et pour les catholiques romains, comme réaction contre les Bibles protestantes. Le Nouveau Testament parut à Reims en 1578, et la Bible entière à Douai en 1610.

En 1611 parut, sous les auspices de Jacques 1er, la version dite autorisée, oeuvre de quarante-sept savants ecclésiastiques, révision des traductions de Tyndale et de Coverdale. La révision occupa quatre années. Cette version fut loin d'être populaire à son début. On lui préférait la Bible de Genève. Un savant de Cambridge écrivit au roi Jacques qu'il aimerait mieux être écartelé que de consentir à ce que cette Bible fût lue dans les Églises. Néanmoins la nouvelle Bible finit par être généralement adoptée et par devenir une vraie Bible nationale. Son influence sur le développement religieux du peuple, sur la vie et la littérature anglaises, a été extraordinaire.

En 1870, les évêques anglicans, assistés de plusieurs savants, décidèrent de procéder à une révision de la Bible de 1611. Ils avaient pour cela trois raisons. Plusieurs passages pouvaient être mieux traduits. Les traducteurs n'avaient pas eu entre les mains les meilleurs manuscrits, et n'avaient par conséquent pas traduit sur le meilleur texte. Enfin, le sens de certains mots anglais avait changé. Trente-quatre savants, appartenant aux diverses Églises, furent choisis comme réviseurs, dix-neuf pour le Nouveau Testament et quinze pour l'Ancien. Aucun changement ne fut introduit sans avoir rallié au moins les deux tiers des voix. Un comité de révision fut constitué en Amérique, et rendit les plus grands services.

Le Nouveau Testament parut en 1881. Ce fut un événement. À Londres, des gens firent queue toute la nuit pour avoir les premiers exemplaires. À New-York, un journal télégraphia le Nouveau Testament tout entier à Chicago pour être sûr d'être le premier à le publier dans cette ville. L'Ancien Testament parut en 1885. Cette version révisée est extrêmement utile pour l'intelligence du texte, mais elle est loin d'avoir conquis la même popularité que la version de 1611. Il y a de la Bible révisée une édition américaine, où les corrections américaines, qui, dans l'édition anglaise, avaient été indiquées en marge, ont été imprimées dans le texte.

25.2 La Bible en Allemagne : La version de Luther

La traduction de la Bible, a dit un historien, est le plus grand de tous les dons que Luther a pu faire à son peuple. S'il n'a pas été le premier (*), il a été le plus grand des traducteurs de la Bible en allemand. Comme la traduction latine de Jérôme s'était substituée à toutes les traductions latines, ainsi la version de Luther relégua dans l'ombre toutes les vieilles traductions allemandes. Aucun de ses successeurs ne l'a surpassé ni même égalé. Sa connaissance du grec et de l'hébreu, de l'hébreu surtout, était limitée, mais dans la langue allemande il était un maître, et quant à ce qui pouvait lui manquer comme linguiste, l'intuition du génie et le secours de Mélanchthon y suppléaient.

(*) Avant 1477, il y avait eu en Allemagne sept traductions de la Bible en haut allemand. De 1480 à 1520 il en parut sept en haut allemand et trois en bas allemand.

Le 4 mai 1521, au retour de Worms, il est entraîné et enfermé, comme on sait, au château de la Wartbourg, où le plus beau fruit de son loisir fut la traduction du Nouveau Testament. Il la commença en novembre ou décembre de cette année, et l'acheva au mois de mars suivant. À son retour à Wittemberg, il la révisa à fond avec l'aide de Mélanchthon. L'impression marchait de pair avec la révision. Trois presses travaillaient constamment, et vers la fin on tirait 10.000 feuilles par jour. Le 25 septembre 1522, le volume parut.

Luther se mit alors à l'Ancien Testament. Il fonda un Collegium Biblicum, un cercle biblique, composé de Mélanchthon, Bugenhagen, Crusiger, Justus Jonas, Aurogallus, et lui-même. Ils se réunissaient une fois par semaine, plusieurs heures, chez Luther, et s'aidaient dans leur travail de la version des Septante, des Bibles latines, et de commentaires.

Ils prirent une peine inimaginable, dont Luther aime à parler dans ses préfaces. L'Ancien Testament était alors un monde inconnu. La connaissance de la langue hébraïque était dans son enfance. Un seul verset de Job les arrêtait des jours entiers.

«La singulière grandeur de ce style (de Job), dit Luther, me donne un travail tel qu'il semble que cet homme s'irrite plus de ma traduction que des consolations de ses amis. On dirait que l'auteur de ce livre a désiré qu'il ne fût jamais traduit.

«Je sue sang et eau pour donner les prophètes en langue vulgaire. Bon Dieu, quel travail! Comme les écrivains juifs ont de la peine à parler allemand! Ils se défendent, ils ne veulent pas abandonner leur hébreu pour notre langue barbare. C'est comme si Philomèle laissait ses gracieuses mélodies pour imiter la note monotone du coucou qu'elle déteste.

«... Je m'efforce de traduire les prophètes, ou mieux, je les enfante...

«Souvent, il nous est arrivé de passer quinze jours, trois semaines, quatre semaines, à chercher le sens d'un mot, à nous en informer partout, sans toujours le trouver. Lorsque nous travaillions à la traduction de Job, Philippe, Aurogallus et moi, nous mettions parfois quatre jours à écrire trois lignes. Aujourd'hui que l'oeuvre est faite, tout le monde peut la lire et la critiquer. L'oeil parcourt trois, quatre feuilles, sans broncher une seule fois. Il n'aperçoit ni les pierres, ni les blocs, qui gisaient là où l'on marche maintenant comme sur une planche rabotée, et l'on ne pense ni aux sueurs, ni aux angoisses que nous avons souffertes pour faire au promeneur une route si commode. Il fait bon labourer le champ lorsqu'il est défriché, mais quant à abattre les arbres, extirper les souches, déblayer le terrain, personne n'aime ce travail, et le monde n'en a pas de reconnaissance. Mais Dieu lui-même, avec son soleil, son ciel et la mort de son Fils, en obtient-il davantage? Que le monde reste donc le monde, au nom du Diable.

«... Je n'ai pas travaillé seul. J'ai recruté des auxiliaires partout. J'ai pris à tâche de parler allemand, et non grec ou latin. La femme dans son ménage, les enfants dans leurs jeux, le bourgeois sur la place publique, voilà les documents qu'il faut consulter. C'est de leur bouche qu'il faut apprendre comment on parle, comment on interprète».

Le Pentateuque parut en 1523; Josué, Job, le psautier, Salomon, en 1524; Jonas et Habacuc, en 1526; Zacharie, en 1527; Ésaïe, en 1528; Daniel, en 1530; les autres prophètes, en 1532; enfin les Apocryphes, «ces livres de l'Écriture bons et utiles, disait Luther, mais qui ne peuvent être mis au même rang que les autres».

Pendant ce temps, le Nouveau Testament avait été réimprimé cinquante fois, et avait paru en seize ou dix-sept éditions. Telle était en Allemagne la faim et la soif de la Parole de Dieu! De la Bible entière il parut dix éditions différentes avant 1546, année de la mort de Luther. Cette Bible, comme le Nouveau Testament, fut saluée avec enthousiasme. Tous les efforts pour en empêcher la vente demeurèrent vains. Hans Lufft, à Wittemberg, l'imprima trente-sept fois et en vendit, en quarante ans, de 1534 à 1574, environ 100.000 exemplaires. Elle a été réimprimée, parfois en plusieurs éditions, en quatre-vingt treize autres villes. Il y a eu cinq éditions aux États-Unis (La Bible de Luther, d'après l'Encyclopédie de Brockhaus a été traduite en danois [Nouveau Testament 1524, Bible 1550], en suédois [Nouveau Testament 1526, Bible 1541], en hollandais [1526], en islandais [Nouveau Testament, 1540, Bible 1584]).

Cette Bible fut la grande force de la Réformation. Les lignes suivantes de Cochlaeus, écrivain catholique, suffiraient à le prouver. «Le Nouveau Testament de Luther a été tellement multiplié et tellement répandu par les imprimeurs, que même des tailleurs et des cordonniers, que dis-je, des femmes (les femmes mises au-dessous des cordonniers!), des ignorants, qui ont accepté ce nouvel Évangile luthérien et qui savaient lire quelque peu d'allemand, l'ont étudié avec avidité, comme la source de toute vérité. Quelques-uns l'ont appris par coeur et l'ont porté dans leur sein. En quelques mois, de telles personnes sont arrivées à se croire si savantes qu'elles n'ont pas eu honte de discuter sur la foi et sur l'Évangile, non seulement avec des laïques catholiques, mais même avec des prêtres, des moines et des docteurs en théologie».

Un autre théologien catholique, Emsler, lui-même traducteur de la Bible, a découvert dans la traduction de Luther jusqu'à quatorze cents hérésies.

La Bible de Luther réforma non seulement la religion, mais la langue. La langue allemande comptait alors autant de dialectes que l'Allemagne comptait d'États. Luther fit succéder l'harmonie à la confusion. Il choisit le dialecte saxon, et fit du haut allemand la langue littéraire de l'Allemagne. La Bible de Luther a été le premier classique allemand, comme la Bible du roi Jacques 1er a été le premier classique anglais.

«Profondément pénétré, dit l'Encyclopédie de Brockhaus, de l'esprit de l'Écriture, comme d'une foi inébranlable à sa vérité divine, il l'a, en la traduisant, écrite une seconde fois. Sa traduction est un fruit tout à la fois de l'esprit allemand et de l'esprit de la Bible. Par son langage vigoureux et populaire, elle a inauguré une ère nouvelle dans l'histoire de la langue allemande». Un littérateur allemand, d'origine israélite, disait une fois à un littérateur allemand, né de parents chrétiens: «Vous autres chrétiens, vous avez sur nous une avance extraordinaire, car dès l'enfance vous êtes familiers avec la Bible de Luther».

«Luther a donné à l'Allemagne, dit l'historien catholique Doellinger, plus qu'aucun homme depuis l'ère chrétienne n'a jamais donné à son peuple : une langue, une Bible, une Église, et le cantique. Auprès de lui, ses adversaires ne firent que bégayer. Seul, il a imprimé sa marque indélébile sur la langue et sur l'esprit allemand. Et ceux-là mêmes qui parmi nous le détestent, comme le grand hérésiarque, comme le grand séducteur de la nation, sont contraints, en dépit d'eux-mêmes, de parler avec ses paroles et de penser avec ses pensées».

25.3 La Bible en Italie

25.3.1 Au moyen âge

La Bible n'a été traduite en italien qu'assez tard. Le mouvement que Charlemagne et Alcuin ont imprimé aux études bibliques a été sans influence au delà des Alpes, et même l'oeuvre de Pierre Valdo n'a passé les monts que plus tard, comme nous aurons lieu de le voir. Les Italiens se sont obstinés longtemps à considérer le latin comme leur langue nationale; même le Dante dédaignait l'italien pour ses pamphlets littéraires et politiques, et les écrivait en latin. Cependant, c'est aux temps du Dante que Mgr Carini, préfet de la Bibliothèque apostolique (Vatican), fait remonter ce qu'il appelle la «Biblia Italiana», dont il égale les mérites littéraires à ceux des grands classiques du temps, voir même du Décaméron. Mais il ne sait pas nous dire qui en fut l'auteur, et peut-être n'a-t-il pas cherché à le découvrir. Aussi la question est-elle toujours sub judice, et attribue-t-on cette version intéressante des Saintes Écritures à peu près à tous les personnages marquants de l'Église dans ces temps reculés. Il faudrait une étude comparative des manuscrits existants dans nos bibliothèques pour décider la question, et ce n'est pas chose facile à faire. Même une étude sommaire, comme celle faite par S. Berger sur les manuscrits de Florence, de Sienne, de Venise et de Paris, suffit à justifier l'opinion de Carini qu'il y a eu plusieurs traducteurs, car non seulement il y a des différences de style entre les différents livres de la Bible, mais il se trouve même plus d'une traduction d'un même livre. Pour un certain nombre de livres, il n'y a qu'une seule version (le Pentateuque, les Psaumes, les Évangiles, les Épîtres de Saint-Paul et d'autres). Pour certains livres, nous avons deux traductions (les Rois, Job, Judith, les Épîtres catholiques, l'Apocalypse). Pour d'autres parties de la Bible, par exemple pour l'Ecclésiaste, nous trouvons trois traductions, et jusqu'à quatre pour les Proverbes, qui semblent avoir été plus populaires, comme en général les livres sapientiaux.

Le seul auteur sur lequel on soit à peu près d'accord est le célèbre prédicateur dominicain Fra Domenico Cavalca de Pise, qui aurait traduit, et en certains endroits paraphrasé, le livre des Actes, «à la demande de certaines personnes pieuses», et la ressemblance de style entre ce livre et d'autres a fait naître, chez plusieurs, l'idée d'attribuer au même auteur la traduction complète de la Bible, mais la chose ne parait pas probable. Il se peut, toutefois, que Cavalca ait fait traduire d'autres livres sous sa surveillance.

Il est certain que le texte sur lequel fut traduite la première Bible italienne a été la Vulgate de saint Jérôme, qui l'avait enfin emporté dans sa longue lutte avec la Vetus Itala. Du reste, la comparaison des manuscrits est rendue presque impossible par le fait de leur dispersion. En fait, il ne reste que trois manuscrits un peu considérables de la Bible entière.

L'un est à Sienne, dans la bibliothèque communale, et contient la Genèse, les vingt-huit premiers chapitres de l'Exode, les quatre livres des Rois, les quatorze premiers chapitres des Macchabées, l'histoire de Samson et les douze premiers chapitres de Tobie. Un autre manuscrit, aussi de Sienne (*1), contient tout l'Ancien Testament. La seule Bible complète que nous connaissions se trouve à Paris, à la Bibliothèque nationale (*2). Une singulière lacune existe dans le Nouveau Testament; l'épître aux Romains n'est représentée que par une préface et un argument. Une autre Bible, qui a dû être complète, se compose des deux derniers volumes d'une Bible qui en a eu trois. Le manuscrit commence actuellement par le livre d'Esdras et contient l'épître aux Romains. Ces deux Bibles ont appartenu aux rois aragonais de Naples, et ont été apportées en France par Charles VIII. C'est ainsi probablement qu'elles ont échappé à la destruction des autres manuscrits italiens.

(*1) F. III. 4.

(*2) Ital. 1 et 2.

À part ces trois Bibles plus ou moins complètes, on ne trouve dans nos bibliothèques italiennes que des manuscrits de livres isolés. M. S. Berger en a catalogué un grand nombre; il nous en donne la liste dans son bel article sur la Bible italienne au moyen âge dans la revue Romania (t. XXIII, 1895) et il est intéressant de voir par qui ces manuscrits ont été copiés. Qui ne serait ému à la vue du manuscrit Marciana, des Évangiles, copié péniblement dans une des plus horribles prisons de Venise, où la lumière n'arrivait que par un corridor, par le prisonnier d'État triestin Damenico dei Zuliani, pour abréger les heures de sa captivité et obtenir peut-être quelque adoucissement à sa peine. Mais la plupart de ces manuscrits partiels des Saintes Écritures se trouvent dispersés dans les bibliothèques de Florence, surtout dans la Riccardiana, et sont intéressants pour nous faire connaître l'usage que l'on faisait à cette époque de la Bible dans les familles patriciennes de la ville. Plusieurs de ces manuscrits ont été copiés par des laïques appartenant aux meilleures familles de la ville : Serragli, Neri, Tornabioni (ancien nom des Tornaburoti), Ricci, qui transcrivit dans un registre de commerce de sa maison la Genèse et un choix des Proverbes. Ses fils continuèrent à enrichir le volume d'autres écrits soit bibliques, soit profanes, ce qui prouve que le livre demeura longtemps en usage dans la même famille. L'on comprend qu'il ne fût pas facile, même aux riches, de se procurer une Bible entière; chacun se procurait, pour son usage et celui des siens, les livres qu'il pouvait avoir. Outre le psautier, les Proverbes et autres livres sapientiaux, l'on recherchait surtout le Quatuor in unum, soit les Harmonies des Évangiles, dont on ne trouve pas moins de sept manuscrits dans les bibliothèques de Florence, reproduisant tous la version ordinaire.

Il serait intéressant de savoir quel usage on faisait, dans les familles florentines, de ces nombreux exemplaires partiels des Livres saints. Naturellement, ils n'étaient pas admis dans le culte public, mais le temps n'était pas encore venu où l'on devait défendre à tous les fidèles la lecture des versions de la Parole de Dieu en langue vulgaire. Les nobles se la procuraient facilement, et les artisans, le peuple même, n'en étaient pas entièrement privés. Un petit peuple, descendu des Alpes, la répandait dans les châteaux éloignés et même dans les bourgades. «Le colporteur vaudois» n'est pas une légende. Voyez plutôt la description, faite par l'inquisiteur Sacco (ou Rainier), de l'habileté des porte-balles vaudois pour s'insinuer auprès des grands par le commerce.

«Ils offrent aux messieurs et aux dames quelques belles marchandises, telles que anneaux et voiles. Après la vente, si l'on demande au marchand : «Avez-vous d'autres marchandises à vendre?» il répond : «J'ai des pierreries plus précieuses que tous ces objets; je vous les donnerais si vous me promettiez de ne pas me dénoncer au clergé». Et ayant obtenu cette assurance, il ajoute : «J'ai une perle si brillante que, par son moyen, l'on apprend à connaître Dieu; j'en ai une autre si éclatante qu'elle allume l'amour de Dieu dans le coeur de celui qui la possède», puis il tire de son manteau de bure un petit livre dont il lit et commente quelques paroles. Quand il a commencé à captiver ses auditeurs, il présente le contraste entre la simplicité de l'Évangile et le faste et l'orgueil du clergé romain».

Quel est le livre que lit et commente le colporteur vaudois et dont il tire les arguments de ce que l'on peut bien appeler son oeuvre d'évangélisation? Samuel Berger opine que c'est un Nouveau Testament ou au moins un recueil des quatre Évangiles que les Vaudois italiens, après s'être séparés en 1218 des Vaudois de France, ne doivent pas avoir tardé à se procurer. Dans son article de la Romania (p. 418) on lit :

«On ne saurait dire combien a été ardente, au treizième siècle, la propagande vaudoise dans le nord de l'Italie. Ces disciples de Valdo, schismatiques eux-mêmes, et devenus purement italiens, ont eu certainement entre les mains une version italienne du Nouveau Testament : sans cela ils n'auraient pas été des Vaudois. Or, nous avons une version du Nouveau Testament faite par un homme dont la Provence était la patrie spirituelle, et auquel le français n'était probablement pas étranger..... Ce traducteur ne serait-il pas un Vaudois?..... Et telle était la prudence des Vaudois que nous ne pouvons trouver étrange de voir une oeuvre qui émanait d'eux s'introduire peu à peu dans tous les mondes et faire (le mot n'est pas trop fort) la conquête de l'Italie..... Il est donc fort possible que l'Italie ait reçu le Nouveau Testament en langue vulgaire des mains des Vaudois».

L'abbé Minocchi, un de nos modernistes les plus en vue, est à peu près du même avis. Selon lui, les versions populaires des Saintes Écritures sont sorties du mouvement Patarin Toscan, et si l'on n'en retrouve, même à Florence, que des fragments isolés, c'est sans doute parce qu'un très grand nombre ont été détruits dans les siècles postérieurs; mais il est certain que les Saintes Écritures ont été répandues et lues en Italie aux quatorzième et quinzième siècles beaucoup plus qu'elles ne l'ont été dans nos siècles de liberté religieuse.

25.3.2 Les premières Bibles imprimées

La grande invention de l'imprimerie, avec caractères mobiles, vers l'an 1440, devait donner une forte impulsion à la diffusion des Saintes Écritures au sud des Alpes. La République de Venise, toujours en lutte avec le Saint-Siège, ouvrit largement ses portes à la nouvelle invention. Des imprimeurs y accoururent de l'Allemagne, de la France, d'autres pays, et, en moins d'un quart de siècle, on comptait, sur la lagune et dans les provinces vénitiennes de terre ferme, pas moins de deux cents imprimeurs qui multipliaient les éditions classiques ou religieuses avec la plus complète liberté. L'année 1471 vit paraître, à peu près en même temps, deux grandes éditions de la Bible en langue vulgaire; il convient d'en dire quelque chose un peu au long.

La première sortit des presses de Vendelin de Spire, et porte la date du 1er août 1471. L'éditeur en fut l'abbé Camaldute Nicolo Malermi (ou Materbi), qui osa présenter sa Bible comme traduite par lui-même sur les textes originaux, en moins de huit mois, y compris une épitre dédicatoire en sept chapitres, avec préface à chaque livre et les introductions de saint Jérôme. Mais le premier lecteur venu pouvait découvrir et dévoiler ce qu'un auteur du temps appelle un «plagiarisme effronté», car la Bible de Malermi est un recueil des manuscrits des siècles précédents, et encore n'a-t-il pas eu la main heureuse, ni dans le choix qu'il en a fait, ayant préféré les plus modernes aux plus anciens, ni dans les corrections qu'il a cru devoir y faire. Il s'attira le reproche de Mgr Carini d'avoir fait un curieux mélange de l'or du treizième siècle avec l'or italien, assez inférieur, du quinzième. Malgré ses défauts, la Bible Malermi devint vite et grandement populaire. Depuis l'an 1471, à la fin du siècle, on n'en fit pas moins de onze éditions, et plus de vingt-huit dans les deux siècles suivants. Quelques-unes de ces éditions furent illustrées par des gravures sur bois de quelques-uns des meilleurs artistes du temps. On fit aussi un certain nombre d'éditions séparées du Nouveau Testament. Le succès de la Bible Malermi est une preuve du désir de la Parole de Dieu que l'on avait à cette époque.

Mais on ne peut pas en dire autant de la Bible Jensonienne, ainsi nommée de l'imprimeur qui la publia. Celle-ci porte la date du 1er octobre 1471, sans autre nom que celui de l'imprimeur. Elle est supérieure à la précédente pour la beauté des types et de l'impression. Elle reproduit aussi, surtout pour l'Ancien Testament, les manuscrits plus anciens et meilleurs, mais elle se rapproche de la Malermienne pour le Nouveau Testament, que l'éditeur semble avoir copié de Malermi pour finir son ouvrage et ne pas en manquer la vente. Puis, les manuscrits du treizième siècle, s'ils étaient supérieurs par la langue et le style, étaient devenus archaïques et n'étaient plus compris par le peuple. Enfin le format et le prix étaient bien supérieurs à ceux de la Malermienne. Pour toutes ces raisons la Bible de Jenson ne fut plus réimprimée jusqu'à l'édition qu'en fit, par curiosité, et comme «texte de langue», en 1882-1887, le sénateur Negroni de Novara, en douze volumes, à Bologne, pour le compte de la «Commission gouvernementale des textes et langues». On n'en tira que trois cents exemplaires. Elle n'a donc aucune importance au point de vue religieux.

«Avec la Réforme, dit l'abbé Minocchi, la Bible, négligée et méprisée jusque là, devint le livre le plus recherché, le plus lu, le plus médité. On l'expliquait un peu partout. Jean Valdès à Naples, à Lucques ; Vermigli à Ferrare, à la cour de Renée; Carmecchi à Florence, attiraient des foules à l'explication des Saintes Écritures, et quelques-uns d'entre eux scellèrent leur foi par le martyre».

Il faudrait plusieurs pages pour énumérer seulement les titres des traductions partielles de livres bibliques qui parurent vers ce temps dans différentes villes italiennes. Même les poètes les plus licencieux, comme l'infâme Pierre Aretin, se crurent obligés de sacrifier à la mode du jour en traduisant en vers italiens les sept psaumes pénitentiaux ou autres portions plus recherchées des Psaumes. À Florence, les nonnes du couvent de Ripoli instituèrent une imprimerie religieuse, où elles remplissaient l'humble tâche de compositrices, tandis que le directeur et le confesseur dirigeaient les affaires du dehors. Mais laissons ces faits isolés de côté, et disons quelque chose de la version d'Antonio Brucioli.

Brucioli était un lettré et un savant florentin, né vers la fin du quinzième siècle, qui fréquentait assidûment les fameuses réunions des jardins Rucellaï. Impliqué dans une conjuration contre le cardinal Jules de Médicis, alors gouverneur de Florence pour Léon X, il dut se réfugier en France et à Lyon, et y embrassa les idées de la Réforme, qu'il n'eut pourtant jamais le courage de professer ouvertement. Revenu à Florence à la chute du parti Médicis, il se fit remarquer par son franc parler contre le clergé et les moines, et dut se réfugier à Venise, où deux de ses frères étaient imprimeurs libraires. Il vécut dans cette ville le reste de ses jours, publiant des traductions des classiques et des ouvrages religieux. Mais son oeuvre maîtresse fut une traduction complète de la Bible faite sur les textes originaux, qu'il connaissait assez bien, et pour laquelle il s'aida de la version latine de Sanctès Pagninus, moine lucquois. Il publia d'abord quelques éditions du Nouveau Testament, puis en 1532, il commença la publication de la Bible entière en un beau volume in-folio, qu'il fit suivre en 1545-1546 d'un commentaire en sept volumes sur tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour ses travaux bibliques, il fut très vivement attaqué par divers moines. Une perquisition dans la maison d'un ami y fit découvrir trois caisses de livres luthériens lui appartenant. Les livres furent brûlés, lui-même fut condamné à l'amende et à la prison. Réduit à la misère avec sa famille, il finit par abjurer le 22 juin 1555. Il mourut le 4 décembre 1566. Il fut un grand savant et un lettré, mais il ne fut pas un caractère. Toutefois, sa Bible ne fut jamais condamnée, car elle était orthodoxe, mais il fut condamné pour son commentaire et ses autres ouvrages. Sa version est très littérale, au point que le sens en est quelquefois obscur. Elle fut plusieurs fois réimprimée, jusqu'en 1559, année où toutes les oeuvres de Brucioli furent mises à l'index.

Malgré son obscurité et son peu de valeur littéraire, la Bible de Brucioli a rendu des services. Les nombreuses réimpressions qu'on en fit prouvent qu'elle a eu beaucoup de lecteurs. De plus, elle eut l'honneur de plusieurs révisions, dont il convient de dire quelques mots :

· La première est due au moine Santi Marmorchini, qui la présenta à Venise, en 1538, comme une traduction nouvelle. Elle porte encore son nom, mais elle est maintenant reconnue comme une révision de Brucioli, destinée à en améliorer la langue et la rapprocher de la Vulgate;

· Une seconde révision anonyme se proposa de réviser Brucioli et Marmorchini, et mit en vers les Psaumes et Job;

· La troisième est l'oeuvre d'un réfugié protestant en France et faite pour les églises de Genève et de Lyon. Elle fut imprimée en 1562 par Francesco Duone, dont elle porte le nom, mais elle est due au médecin lucquois, qui mit trois ans à réviser la «versione benemerita» de Brucioli, qu'il trouvait trop chargée d'hébraïsmes inintelligibles. Ces hébraïsmes, il les expliquait par quelques paroles ajoutées au texte, avec l'aide de personnes doctes et compétentes, et en les confrontant avec d'autres versions vulgaires et latines et surtout avec celles de Pagninus et de Vatable.

Mentionnons encore quelques révisions du seul Nouveau Testament, et, en particulier, celle de Fra Zuccaria de Venise et celle de Massio Theofilo, qui se proposa de donner une plus grande correction de style à Brucioli et y réussit assez bien, et ajouta quelques mots entre guillemets pour rendre le texte plus clair.

Du reste, la version imparfaite de Brucioli et ses nombreuses révisions furent les derniers efforts des traducteurs et éditeurs catholiques pour donner à l'Italie la Bible en langue vulgaire. En 1564, le pape Pie IV, persuadé que tant que le peuple aurait accès à la Bible, les tentatives de réforme ne cesseraient pas en Italie, prit une résolution radicale, et défendit la lecture d'une version quelconque de la Parole de Dieu. Ce décret, dont l'exécution fut confiée aux inquisitions d'Italie et d'Espagne, eut l'effet désiré: le peuple italien ne lut plus la Bible, et, pendant deux siècles, la Bible n'eut plus d'histoire en Italie, ou plutôt elle n'eut que l'histoire de la décadence italienne, décadence dans la politique, dans la littérature, dans les arts, et surtout dans les moeurs, preuve que ce n'est pas impunément que l'on oublie, que l'on défigure, que l'on enlève au peuple la Parole de Dieu. Et c'est là le jugement d'un catholique romain, de l'abbé Minocchi.

25.3.3 La version protestante — Diodati

Les nombreuses congrégations de réfugiés italiens, qui s'étaient formées au delà des Alpes, ne pouvaient longtemps se contenter des versions imparfaites que nous avons étudiées jusqu'ici. Moins de cinquante ans après le décret du pape Pie IV, parut, à Genève, la première version faite sur les textes originaux, celle de Giovanni Diodati, que Minocchi appelle, avec raison, la Biblia classica della Riforma italiana. Le même critique l'appela dotta bella, vigorosa, tanto più alta di quel seicento che la vide mascere, et que cependant les préjugés catholiques romains ont rendue aborrita dal popolo italiano.

Qui était Giovanni Diodati? Né à Genève le 3 juin 1576, d'une famille noble lucquoise réfugiée dans cette ville pour cause de religion, il étudia à l'Académie fondée par Calvin et y montra des dispositions prononcées pour la philologie. Docteur en théologie à vingt ans, il était, l'année suivante, nommé professeur d'hébreu. Il occupa cette chaire jusqu'en 1606. En 1608, à la demande du corps des pasteurs, il reçut la consécration. Il s'occupa dès lors, avez zèle, d'introduire la réforme en Italie, et surtout à Venise, avec l'aide de Fra Paolo Sarpi et de Fra Fulgenzio. Il visita deux fois la Ville, en 1605 et en 1608; mais il ne réussit pas à y constituer un noyau de personnes disposées à rompre avec Rome. L'attentat commis sur sa personne par un envoyé du pape, et surtout l'assassinat d'Henri IV, mirent fin à toute tentative de Réforme en Italie.

Diodati fut envoyé deux fois à l'étranger. En 1611, on le délégua en France, pour demander aux réformés des secours en hommes et en argent contre le duc de Savoie, qui menaçait Genève. En 1618, il fut délégué avec Tronchin au grand synode de Dordrecht, où il condamna les doctrines des Arminiens et des Remontrants. Il fit à cette occasion et publia des traités de controverse, des sermons, etc.

Mais son oeuvre principale, celle qui a rendu les plus grands services à l'Église et à l'Évangile, fut sa belle traduction de la Bible, que, dans une lettre au président De Thou, il dit avoir commencée dès sa première jeunesse, dans le but d'ouvrir la porte aux Italiens pour connaitre la vérité céleste. Il présenta sa traduction à la Compagnie des pasteurs de Genève, en 1603, mais la première édition ne parut qu'en 1607. Avec l'aide de l'ambassadeur anglais, il put en faire entrer un bon nombre d'exemplaires à Venise et en d'autres parties de l'Italie. Il en imprima le Nouveau Testament à part pour le répandre davantage.

À peine avait-il publié sa première édition, que Diodati, tourmenté par le besoin de la perfection, commença l'oeuvre de la révision, car «son but fut d'être scrupuleusement fidèle au sens de l'original sacré», et il le prouva en mettant en italiques tous les mots et membres de phrase qu'il crut devoir ajouter à l'original pour le rendre plus clair. Mais sa fidélité au texte ne l'empêcha nullement d'écrire en style noble et élégant, et sa version fut louée par tous les critiques du temps. Mgr Carini, quoiqu'il soit injuste envers Diodati au point de l'accuser d'avoir enlevé du canon l'épitre de saint Jacques, comme trop contraire au dogme de la justification par la foi, adopte la louange de Tiraboschi qui trouve la traduction de Diodati «cultivée et élégante par le style». Gamba la loue comme riche de locutions élégantes, d'une simplicité grave et chaste, comme il convient à la pure parole de la divine Écriture.

Nous aurons l'occasion, en parlant de la version de Martini, de relever d'autres témoignages rendus à la supériorité de Diodati. Ajoutons ici que c'est sans doute le nombre relativement restreint de ceux à qui elle était destinée qui empêcha que la traduction de Diodati fût aussi souvent réimprimée que plusieurs de celles, bien inférieures, qui l'avaient précédée. Car nous ne comptons pas comme une réimpression de Diodati l'édition que certain Mattia d'Erberg publia à Cologne en 1712, la donnant comme sienne et entreprise à ses propres frais «pour que la langue italienne ne fût pas plus longtemps privée d'une édition des Livres Saints». La version de Diodati ne fut vraiment répandue que lorsque la Société biblique britannique et étrangère la publia, révisée par G.-B. Rolandi, qui en modernisa soit l'orthographe, soit certaines locutions par trop archaïques.

Vers le milieu du siècle dernier, la Society for promoting christian knowledge fit entreprendre une révision très considérable de la traduction de Diodati, et en répandit en Italie et ailleurs deux fortes éditions. Cette Bible, connue sous le nom de Bible Guicciardini, du nom de celui qui s'employa le plus activement à la répandre, fut très bien reçue en Italie, où elle apportait un texte plus pur et un langage plus moderne, mais les changements étaient peut-être trop considérables pour ceux qui étaient habitués à l'ancien Diodati, et elle paraît être tombée peu à peu dans l'oubli. Une nouvelle révision, plus limitée, est en voie d'exécution à Florence, mais demandera beaucoup de temps.

25.3.4 La Bible Martini

En Italie, comme en France, en Allemagne, en Angleterre, et en d'autres pays encore, l'Église catholique romaine oppose à nos versions protestantes des versions à elle, déclarant toute autre traduction foncièrement fautive et hérétique. En Italie, la version catholique eut pour auteur l'abbé, depuis archevêque de Florence, Antonio Martini, et fut provoquée par le pape Benoît XIV, qui, en 1757, rappela le décret du pape Pie IV (1564), et permit de nouveau la lecture de la Bible en langue vulgaire, ce dont il fut très vivement blâmé par le parti jésuite, qui l'accusait de vouloir démolir l'édifice du Concile de Trente. Le pape ne se laissa pas émouvoir par ces criailleries, mais sentit en même temps que pour permettre au peuple la lecture de la Bible il était nécessaire de lui fournir une version nouvelle, supérieure en tout à celles de Malermi et de Brucioli. On lui indiqua, comme le traducteur désiré, l'abbé Antonio Martini, alors directeur du collège ecclésiastique de Superga, près de Turin. Le choix était bon. Martini était un homme sincèrement pieux, humble, et assez instruit, quoique pas un lettré proprement dit; il ne connaissait que très imparfaitement l'hébreu et le grec, mais la Vulgate était pour lui un texte suffisant. Il accueillit les ouvertures du pape avec timidité, et se mit au travail. Tout aussitôt, la guerre qu'on avait faite au pape se tourna contre lui. Malheureusement, Benoît XIV mourut même avant que Martini eût réellement mis la main à l'oeuvre, et le nouveau pape n'aimait pas les nouveautés. Martini, cependant, persévéra tranquillement dans son oeuvre, mais ce ne fut que sous le pontificat de Clément XIV, celui qui avait aboli les jésuites, que Martini put publier son premier Nouveau Testament, dédié au roi Charles-Emmanuel III, Nouveau Testament qu'il réimprima sous le pape Pie VI. Puis, en 1776, il commença la publication de l'Ancien Testament par la Genèse, et l'acheva malgré la guerre que l'on continuait à lui faire de toutes parts et qui ne cessa qu'en 1778, à la suite de l'approbation explicite de Pie VI, qui, trois ans après, le récompensa de ses longs et fidèles travaux en le créant archevêque de Florence. Avant de mourir, Martini eut la joie de publier une nouvelle et complète édition de sa Bible, selon le voeu qu'avait exprimé Benoît XIV.

Cette édition a pourtant un défaut : le nombre de volumes qu'elle remplit. Devant être, selon la règle de l'Église, accompagnée, non seulement du texte latin, mais aussi de nombreuses notes pour le peuple, il y a telle édition qui ne compte pas moins de vingt-sept volumes, et l'on ne peut en avoir d'exemplaire, même de nos jours, pour moins de dix-sept francs. De plus, Martini, quoique toscan, n'écrivait pas purement l'italien, et sa traduction n'a pas une grande valeur littéraire. Il ne put pas tenir compte des travaux critiques qui commençaient alors en Allemagne et en Angleterre. Voici le jugement que l'abbé Minocchi porte sur l'oeuvre de Martini: «Lettré médiocre, ni hébraïsant, ni helléniste, sa version, calquée sur la Vulgate, réussit médiocrement. Elle fut la fin d'un âge qui se mourait, plutôt que le commencement d'une ère nouvelle».

D'autres critiques catholiques sont plus sévères encore envers la traduction de Martini. L'abbé Giordani écrivait à ses étudiants catholiques, se préparant à la prêtrise : «II faut lire la Bible. La traduction de Martini est assez mauvaise de plusieurs côtés; celle de Diodati est excellente, fidèle au suprême degré, et d'une langue excellente qui rappelle celle du treizième siècle. C'est celle-là qu'il faut lire. Les prêtres vous diront que Diodati n'était pas catholique. Avec l'autorité d'un homme très savant, le cardinal Angiolo-Maï, je vous dis que dans la traduction de Diodati il n'y a pas même un atome qui ne soit orthodoxe».

Mgr Tiboni de Brescia écrit : «Dans sa version, Diodati eut surtout en vue la clarté de l'exposition, et pour éviter toute équivoque, il ajouta des articles, des prépositions, des noms et d'autres mots qui ne se trouvaient pas dans le texte original, mais qui étaient rendus nécessaires par l'usage italien. Il imprima en italiques toutes ces adjonctions, et en cela il donna la preuve de la plus exquise exactitude et d'une patience infinie».

Cependant, malgré ses défauts, la Bible de Martini est une oeuvre digne de louanges, qui a coûté à son auteur vingt années de travail assidu, et aura fait du bien à beaucoup d'âmes, en les conduisant à la croix de Christ.

25.3.5 La Bible en Italie au dix-neuvième siècle

Il se produisit en Italie, au commencement du siècle dernier, un fait analogue à ce qui était arrivé aux temps de la Réforme. Comme, alors, le mouvement de la Réforme avait remis la Bible en honneur, ainsi, de nos jours, l'apparition de la traduction Martini et les polémiques auxquelles elle donna lieu attirèrent l'attention du peuple et des lettrés. À cause de ses défauts mêmes, elle excita des savants, de nombreux lettrés versés dans les langues sacrées, à lui opposer des traductions partielles des livres saints. Parmi ceux-ci, citons le célèbre hébraïsant G.-B. de Rossi, professeur à l'université naissante de Parme, qui traduisit le livre des Psaumes et quelques autres livres de l'Ancien Testament, et aurait pu, en des temps plus tranquilles, achever la traduction de la Bible entière. Plus tard, un prêtre libéral, Don Gregorio Ugdulena, professeur d'hébreu à l'université de Palerme, fort hébraïsant et profond critique, entreprit la traduction de l'Ancien Testament et la conduisit jusqu'à la fin du second livre des Rois, mais là, la mort l'arrêta, et ce fut une vraie perte, car le style de sa version et le commentaire scientifique dont il l'accompagnait auraient doté l'Italie d'une oeuvre sans égale pour l'interprétation des Saintes Écritures.

Mentionnons aussi quelques traductions du Nouveau Testament, et en particulier celle de notre regretté professeur A. Revel, de la Faculté théologique de Florence, les Évangiles de Padre Curci, jésuite, qui jouirent, il y a quelques années, d'une forte popularité, et ceux de Nicolo Tomaseo. Mais toutes ces traductions, faites pour les savants et les lettrés, et privées naturellement de l'approbation papale, n'ont eu qu'une existence assez éphémère, et sont à peu près entièrement oubliées.

Il sera sans doute plus intéressant de dire quelque chose de ce qui a été fait pendant le siècle dernier pour répandre le plus largement possible les Saintes Écritures en langue vulgaire au sud des Alpes. Ceci a été surtout l'oeuvre des chrétiens anglais et de la Société biblique britannique et étrangère, qui s'occupa de l'Italie dès ses premières années. Un premier essai fut tenté, en 1808, parmi les soldats des armées napoléoniennes, amenés prisonniers sur les pontons anglais, auxquels on fit distribuer une édition de Nouveaux Testaments italiens, qu'ils reçurent avec joie et emportèrent chez eux à la conclusion de la paix. Ce premier essai en amena d'autres, et l'on n'attendit pas les années de liberté après lesquelles chacun soupirait en vain. Des chrétiens ne se crurent pas obligés d'obéir à des lois qui défendaient la lecture de la Parole de Dieu, et se firent hardiment contrebandiers pour la bonne cause. Voici ce qui se passa pendant des années, à Livourne, alors port franc, c'est-à-dire exempt de visites douanières pour tout ce qui arrivait par mer. Le pasteur écossais de la nombreuse colonie anglaise, le Révérend Dr W. Stewart, recevait de Londres, de Malte ou d'ailleurs, des caisses de Saintes Écritures que personne ne l'empêchait de faire transporter chez lui. Mais la difficulté était de les faire sortir de la ville, strictement gardée contre toute contrebande religieuse. Dans ce but, le pasteur et un de ses anciens, M. Thomas Bruce, s'étaient fait faire de grands manteaux, avec force poches, qu'ils remplissaient de Bibles. Ces Bibles, ils les passaient sans éveiller de soupçons, à la douane des principales villes où l'on devait établir des dépôts. Ils les transportaient à Pise, à Florence, et ailleurs, où des amis étaient prêts à les recevoir et à les répandre. En peu de temps, il se forma, dans plusieurs petites villes, des groupes de lecteurs de la Bible, qui se réunissaient secrètement de maison en maison et quelquefois dans les champs, dans les bois. Mais la police veillait. Une de ces réunions fut surprise dans l'humble demeure du courrier Francesco Madiaï et de sa femme Rosa. Les Bibles furent séquestrées; ceux qui les méditaient, arrêtés, et un procès leur fut intenté. Mais nos deux amis ne se laissèrent pas épouvanter, quoi qu'ils sussent bien que la loi toscane, assez douce pour les délits de droit commun, était des plus sévères contre le crime d'impiété, dont ils étaient accusés. Pour éviter toute complication diplomatique, on exila ceux des accusés qui n'étaient pas sujets toscans. Ainsi, le jeune étudiant vaudois Geymonat, sujet sarde, dut gagner à pied, entre deux gendarmes, la frontière de la Spezia, couchant chaque nuit dans une prison nouvelle. Les deux Madiaï furent condamnés aux galères, le mari à cinquante-six mois, la femme à quarante-cinq. L'inique sentence fut ratifiée par la cour de cassation, et reçut même, croyons-nous, un commencement d'exécution. Mais le tollé général avec lequel toute l'Europe accueillit ce verdict obligea le grand-duc de Toscane à le commuer, pour les Madiaï aussi, en une sentence d'exil. Ils se retirèrent à Nice, où des amis leur ouvrirent un dépôt des Saintes Écritures et de livres religieux, et de là ils continuèrent à répandre la Bible parmi leurs concitoyens, faisant leur connaissance dans les ports, racontant leur triste histoire, et les renvoyant chez eux lestés de Bibles et de Nouveaux Testaments, qui, dans bien des endroits, donnèrent naissance à des groupes de lecteurs, et, avec le temps, à des églises et à des oeuvres évangéliques.

La sentence inique qui condamna les Madiaï fut, en Italie, le dernier acte de persécution de l'Église romaine contre la Bible. Quelques années encore, et la grande révolution de 1859-1870 fit disparaître, même dans Rome, les derniers vestiges des lois restrictives de la liberté de conscience (*). On put ouvrir, dans nos principales villes, des dépôts où la Bible était offerte à tous. En même temps, M. Thomas Bruce, nommé agent de la Société biblique britannique et étrangère, couvrit le pays de colporteurs qui la portèrent de lieu en lieu et lui trouvèrent nombre de lecteurs. Il y a quelques années, l'abbé Minocchi, exaltant les mérites de la Bible Diodati, se plaignait qu'elle «fût et demeurât encore abhorrée par le peuple italien».

(*) Vers 1869, un soldat ramassait dans la rue, à Pérouse, où la lecture de la Bible était alors interdite, une page arrachée d'un Nouveau Testament. Ce soldat trouva si beau le contenu de cette page qu'il s'informa de sa provenance. Il apprit qu'on pouvait se procurer à Turin (où la Bible n'était pas interdite) le livre dont elle faisait partie, et en commanda un exemplaire, dont la lecture lui ouvrit les yeux et l'amena à la foi en Jésus-Christ. Un an après commençait en Italie une ère de liberté. Notre soldat, à la suite de blessures reçues, quitta l'armée, et consacra son temps à aller, de régiment en régiment, parler de Jésus-Christ aux soldats. Quelques années après, il y avait dans beaucoup de villes italiennes des groupes de soldats qui lisaient la Bible et priaient ensemble. Cela ne plaisait pas à l'Église romaine. Mais le bien accompli, les réformes obtenues parmi les soldats, furent tels que le roi Victor Emmanuel anoblit le soldat et lui donna le titre de chevalier. Il ne fut connu depuis que sous le nom de chevalier Cappellini. M. Eugène Stock, auteur chrétien bien connu, en racontant ce trait, ajoute qu'il a parlé un dimanche soir, à Rome, aux «hommes de Capellini», et tout ceci, se disait- il, est dû à la lecture d'une seule page du Nouveau Testament (Messager des messagers, mars 1907).